管理栄養士コラム『はゔぁぐっでい!』

2024.03.14

【健康栄養だより】 こころの健康と食事

こんにちは

グットプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。

病気の食事や季節に合った食事、話題の食事等様々なテーマを取り入れています!

グットプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗スタッフにお声掛けください

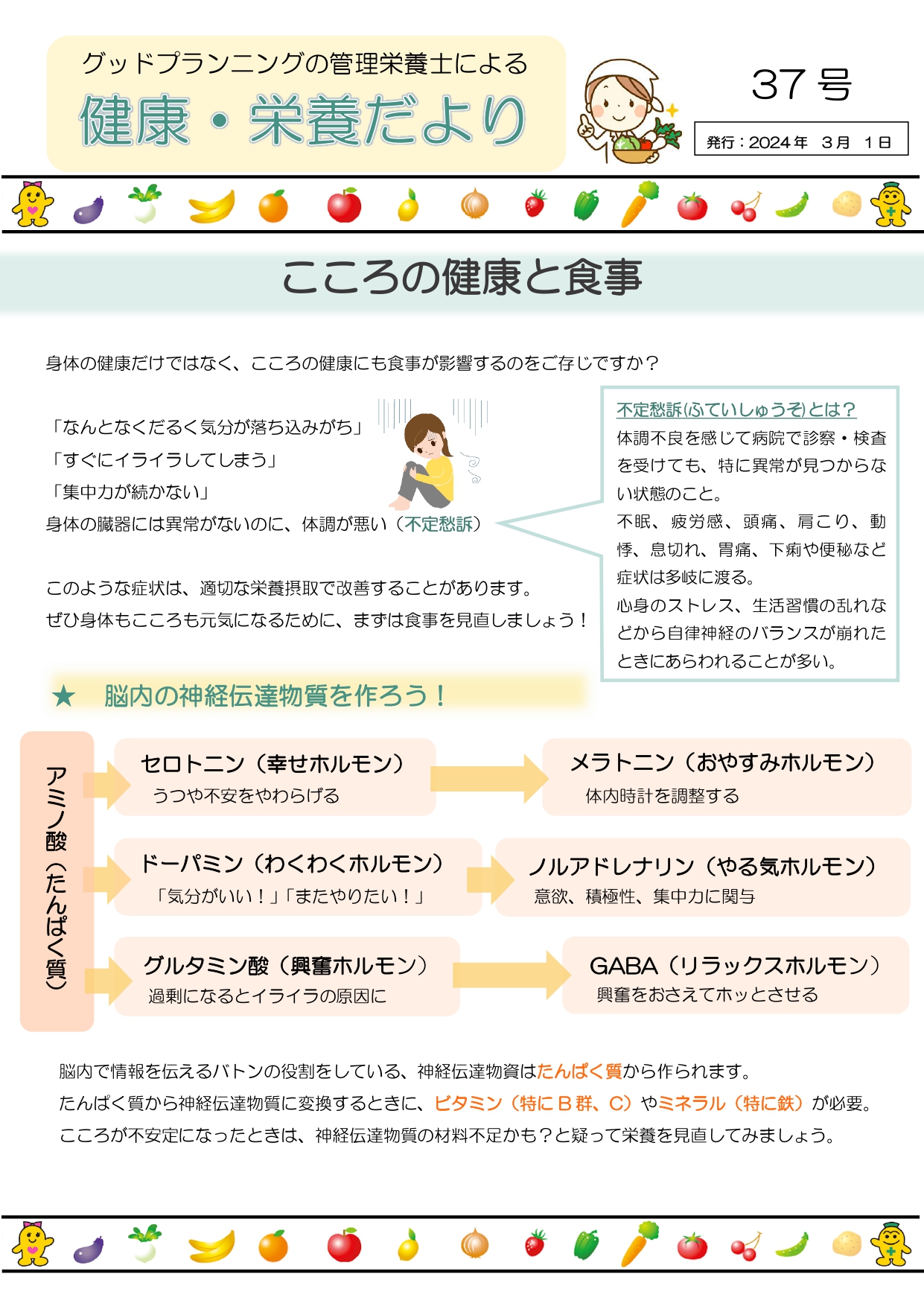

健康栄養だより 第37号「こころの健康と食事」

身体の健康だけではなく、こころの健康にも食事が影響する のをご存じですか?

- □ なんとなくだるく気分が落ち込みがち

- □ すぐにイライラしてしまう

- □ 集中力が続かない

- 身体の臓器には異常がないのに、体調が悪い (不定愁訴)

このような症状は、適切な栄養摂取で改善する ことがあります。身体もこころも元気になるために、まずは食事を見直しましょう!

脳内の神経伝達物質を作ろう!

- 脳内で情報を伝えるバトンの役割をしている、神経伝達物質は たんぱく質 から作られます。

- その際に ビタミン(特にB群・C) や ミネラル(特に鉄) が必要。こころが不安定になったときは、神経伝達物質の材料不足かも?

- と疑って栄養を見直してみましょう。

糖質の摂りすぎに注意!

- □ 血糖の乱降下が心身の不調の一因

- 甘いものやご飯を沢山食べる→幸せホルモンが増えますが、持続せず→血糖値の乱降下でこころの不安定に

- 繋がります。

- □ 腸内環境が悪化

- 悪玉菌により腸の炎症が進行→栄養素の吸収率が下がる→脳の炎症にも繋がり心身の不調が起こりやすく

- なります。

- □ ビタミンB群が不足

- エネルギー不足に→脳の神経伝達物質を作る材料不足→こころの不安定に繋がります。

こころの健康のために実施しよう

こころの健康のために実施しよう

- まずは 1日3食

- 麺&丼 を控えめに、白米よりも 玄米や雑穀米 が◎

- お菓子&ジュース も控えめに

- たんぱく質 をしっかりと=必然的に 鉄 の摂取量増加

- ビタミンのために 野菜 を摂取

2024.02.19

【健康栄養だより】備えよう!災害対策

こんにちは

グットプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。

病気の食事や季節に合った食事、話題の食事等様々なテーマを取り入れています!

グットプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗スタッフにお声掛けください

健康栄養だより 第36号「備えよう!災害対策」

災害による被害を小さくするためには、1人ひとりが自ら取り組む「自助」、地域や身近にいる人同士が助け合って取り組む「共助」、国や地方公共団体などが取り組む「公助」が大切です。

その中でも基本となるのは「自助」、自分の命は自分で守る意識を持ち、1人ひとりが自分の身の安全を守ることです。特に災害が発生したときは、まず自分が無事であることが最も重要です

また、家の外において地震や津波などに遭遇したときの身の安全の守り方を知っておくことが必要です。

①地震発生までにできること(日頃の備え)

- ・家具の転倒予防:天井との隙間を2㎝以内にする、粘着マットをつけてぐらつきを軽減させる など

- ・緊急地震速報後:火元になりそうなものをなくす、ドアを開けて出入口を確保する など

- ・防災リュックの用意

②地震発生時の行動

室内で地震に遭ったら・・・

室内で地震に遭ったら・・・

- ・背の高い家具の下敷き、窓や照明器具のガラスの飛散によるケガに注意する

- ・揺れを感じたら「落ちてこない」、「倒れてこない」、「移動しない」場所に隠れる など

街中で地震に遭ったら・・・

街中で地震に遭ったら・・・

- ・ブロック塀の倒壊、看板や割れたガラスの落下に注意して、丈夫なビルのそばならビルの中に避難する

- ・切れたり、垂れ下がっている電線は、電気が通っていると感電の危険があるので、近づかず、絶対に触らない など

③災害時に不足しがちな栄養素

避難所ではおにぎりや菓子パン、調理パンなどの炭水化物が食事の中心を締め、ビタミンやミネラルを多く含む肉や魚、野菜などの副食の摂取が十分でないという偏りが生じがちです。

そうならないために下記の食品を準備しておきましょう

- ・たんぱく質を多く含むもの➡肉や魚の缶詰、レトルト食品、フリーズドライ など

- ・ビタミンを多く含むもの➡日持ちする野菜・果物、野菜ジュース、乾物、果物の缶詰 など

- ・その他➡ロングライフ牛乳、お菓子、ふりかけ、調味料 など

2024.01.16

【健康栄養だより】食事で解消できる!慢性的な肩こり・頭痛・疲労

こんにちは

グットプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。

病気の食事についてや季節に合った食事、話題の食事について等様々なテーマを取り入れています!グットプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗スタッフにお声掛けください。

~健康栄養だより 第35号「食事で解決できる!慢性的な肩こり・頭痛・疲労」~

日々のお疲れから、肩こり・頭痛でお悩みの方も多いのではないでしょうか。

今月はそんな症状を解消できる栄養素や食事についてご紹介します

◎肩こりや頭痛の原因って?

四十肩・五十肩などの関節や筋肉の病気によるものや、更年期障害、血圧以上、狭心症などの病気や症状によるものなど様々です。

【日常生活によるもの】

- □長時間同じ姿勢での作業

- □目の疲れ

- □運動不足

- □姿勢が悪い

- □精神的な緊張

- □寝具が体に合っていない

- □体の冷え など

◎肩こりを防ぐ!入浴方法

37~40℃のお湯に15~20分程度、しっかり肩まで浸かることで血流を促し、肩こり・肩こりからくる頭痛をやわらげます。

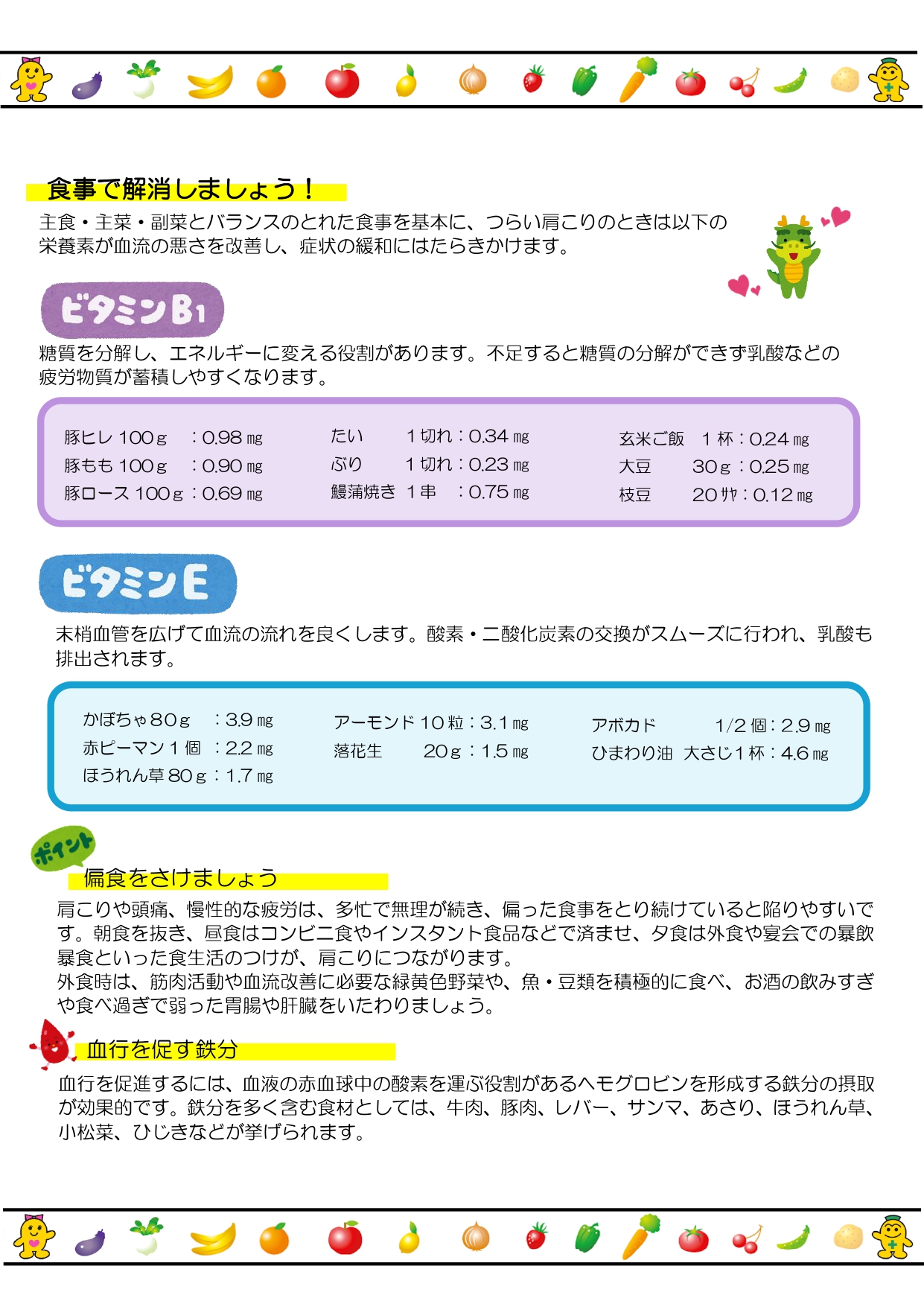

◎食事で解消しましょう!

主食・主菜・副菜とバランスのとれた食事を基本に、つらい肩こりのときは以下の栄養素が血流の悪さを改善し、

症状の緩和にはたらきかけます。

①ビタミンB₁:糖質を分解し、エネルギーに変える役割があります。不足すると糖質の分解ができず乳酸などの疲労物質が蓄積しやすくなります。

食材➡豚肉、鯛、ぶり、玄米ご飯、大豆、枝豆など

②ビタミンE:末梢血管を広げて血流の流れを良くします。酸素・二酸化炭素の交換がスムーズに行われ、乳酸も排出されます。

食材➡かぼちゃ、ほうれん草、アーモンド、アボカドなど

◎偏食をさけましょう

肩こりや頭痛、慢性的な疲労は、多忙で無理が続き、偏った食事を摂り続けていると陥りやすいです。

夕食時は、筋肉活動や血流改善に必要な緑黄色野菜や、魚・豆類を積極的に食べ、お酒の飲み過ぎや食べ過ぎで弱った胃腸や肝臓をいたわりましょう。

2023.12.21

【健康栄養だより】気を付けよう!年末年始のお食事

こんにちは

グットプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。

病気の食事についてや季節に合った食事、話題の食事について等様々なテーマを取り入れています!グットプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗スタッフにお声掛けください。

~健康栄養だより 第34号「気を付けよう!年末年始の食事」~

年末年始はクリスマスや新・忘年会などのパーティーや宴会が多くなり、体重が増えてしまう方も多いのではないでしょうか?

年末年始は食事を楽しむ日を決めたり、

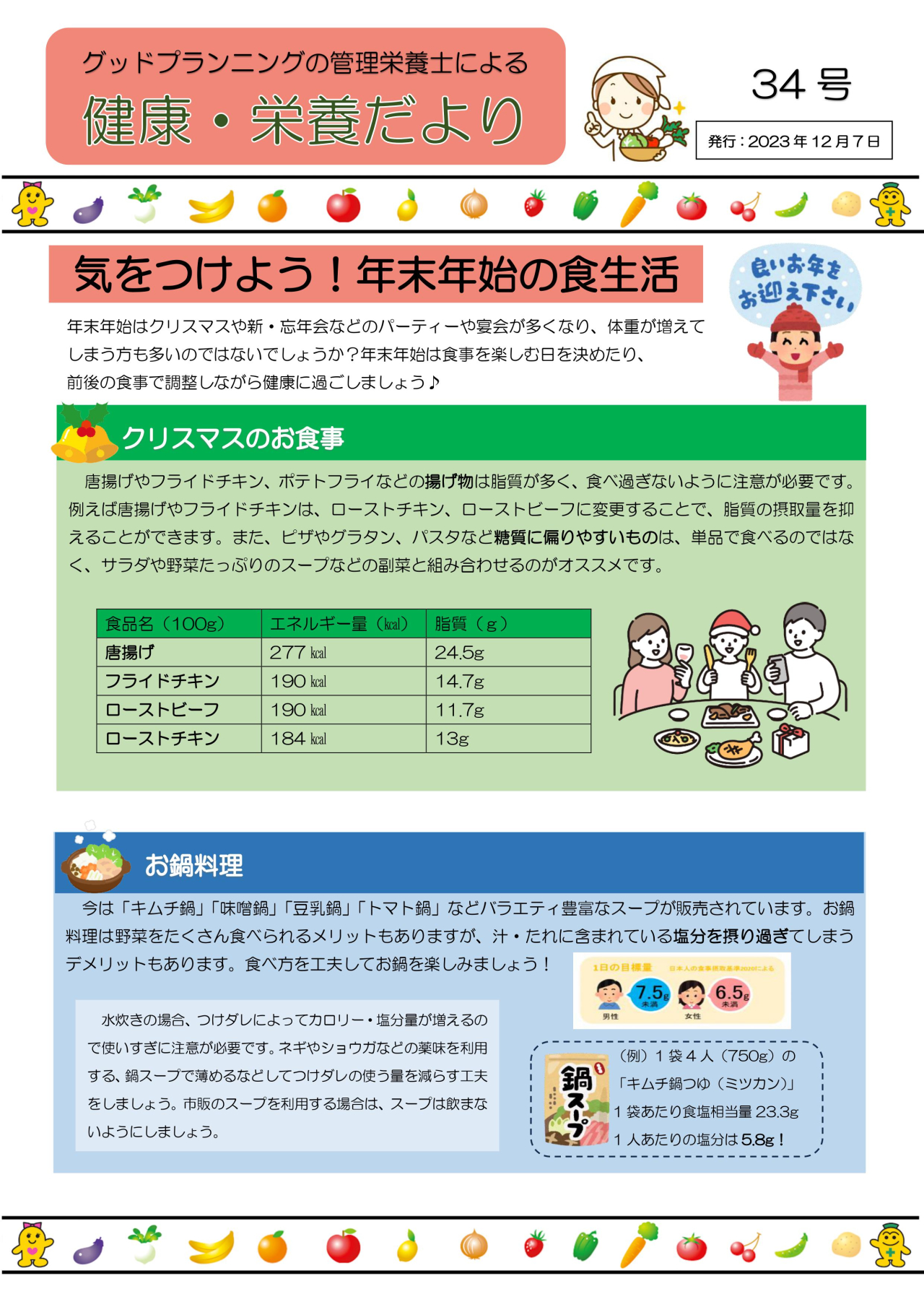

◎クリスマスのお食事

唐揚げやフライドチキン、ポテトフライなどの揚げ物は脂質が多く、食べ過ぎないように注意が必要です。

例えば唐揚げやフライドチキンは、ローストチキン、ローストビーフに変更することで、脂質の摂取量を抑えることができます。

また、ピザやグラタン、パスタなど糖質に偏りやすいものは、単品で食べるのではなく、サラダや野菜たっぷりのスープなどの副菜と組み合わせるのがオススメです。

◎お鍋料理お鍋料理お鍋料理

現在、スーパーなどで「キムチ鍋」「味噌鍋」「豆乳鍋」「トマト鍋」などバラエティ豊富なスープが販売されています。

お鍋料理は野菜をたくさん食べられるメリットもありますが、汁・たれに含まれている塩分を摂り過ぎてしまうデメリットもあります。食べ方を工夫してお鍋を楽しみましょう!

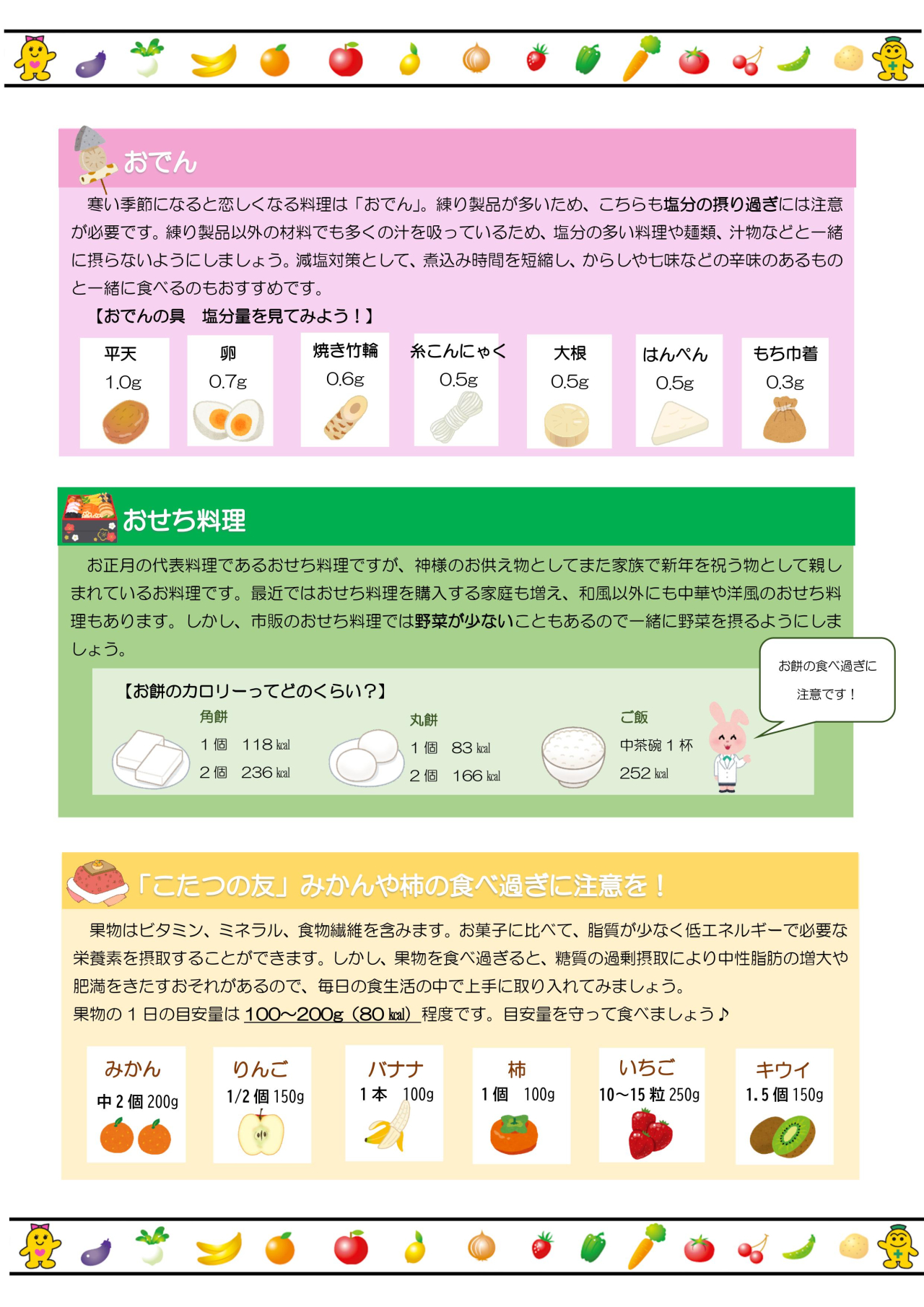

◎おでん

寒い季節になると恋しくなる料理は「おでん」。練り製品が多いため、こちらも塩分の摂り過ぎには注意が必要です。

練り製品以外の材料でも多くの汁を吸っているため、塩分の多い料理や麺類、汁物などと一緒に摂らないようにしましょう。

減塩対策として、煮込み時間を短縮し、からしや七味などの辛味のあるものと一緒に食べるのもおすすめです。

◎おせち料理

お正月の代表料理であるおせち料理ですが、神様のお供え物としてまた家族で新年を祝う物として親し

まれているお料理です。最近ではおせち料理を購入する家庭も増え、和風以外にも中華や洋風のおせち料

理もあります。 しかし、市販のおせち料理では野菜が少ないこともあるので 一緒に野菜を摂るようにしま

しょう。

◎「こたつの友」みかんや柿の食べ過ぎに注意を!

果物はビタミン、ミネラル、食物繊維を含みます。

お菓子に比べて、脂質が少なく低エネルギーで必要な栄養素を摂取することができます。

しかし、 果物を食べ過ぎると、糖質の過剰摂取により中性脂肪の増大や肥満をきたすおそれがあ るので、毎日の食生活の中で上手に取り入れてみましょう。

果物の1 日の目安量は 100 ~200g (80 ㎉) 程度です。目安量を守って食べましょう♪

2023.11.17

【健康栄養だより】低栄養を予防しよう!

こんにちは!☺

グッドプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。病気の食事についてや季節に合った食事、話題の食事について等様々なテーマを取り入れています!グッドプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗のスタッフにお声がけください!

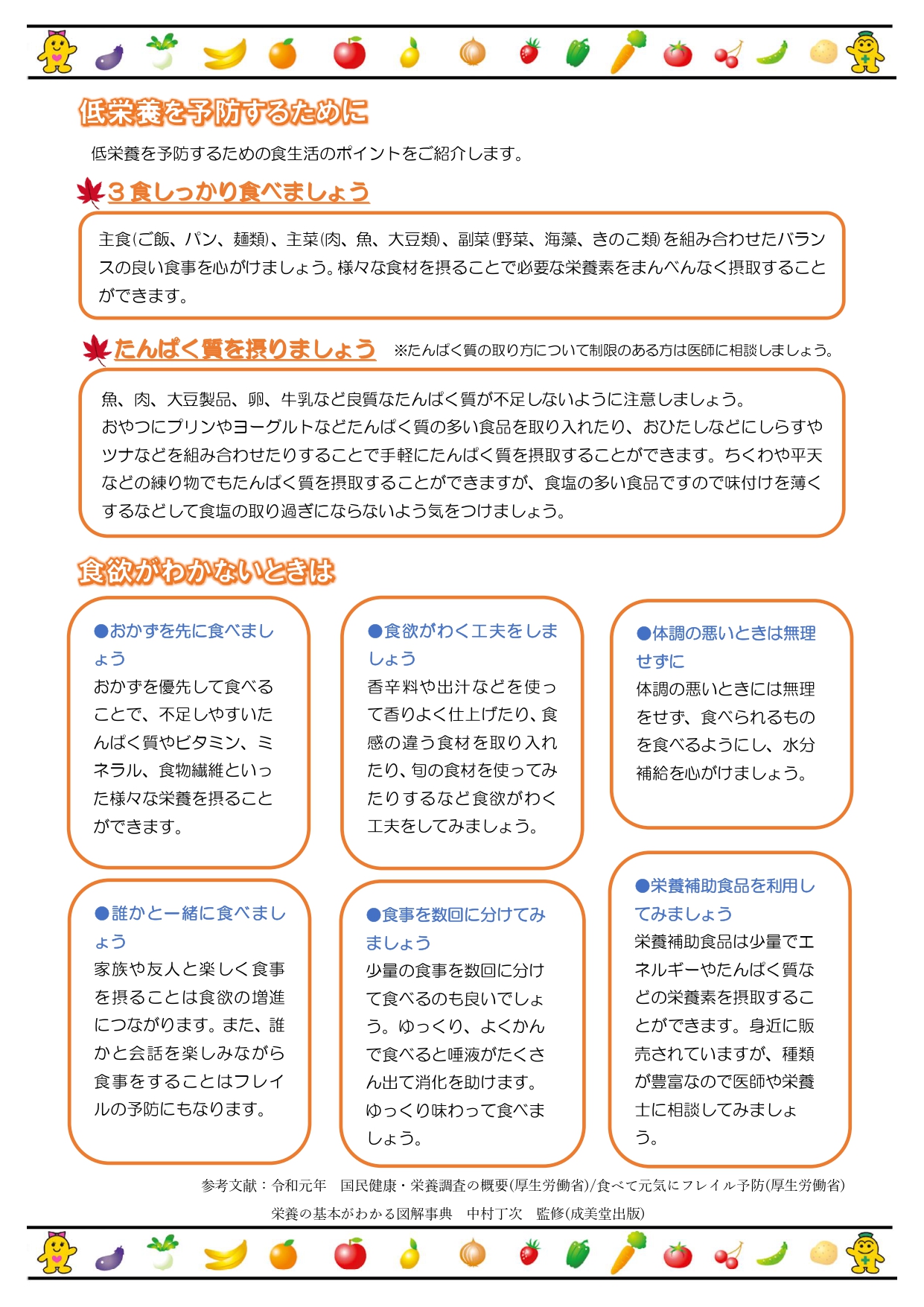

~健康栄養だより 第33号「低栄養を予防しよう!」~

- 「最近食が細くなった」、「食欲がわかない」、「体重が減ってきた」など食欲や食事量に変化は起きていませんか?近年高齢者の低栄養が問題になっています。高齢者の低栄養はフレイル(虚弱)を引き起こす原因の一つです。知らず知らずのうちに低栄養にならないために注意が必要です。

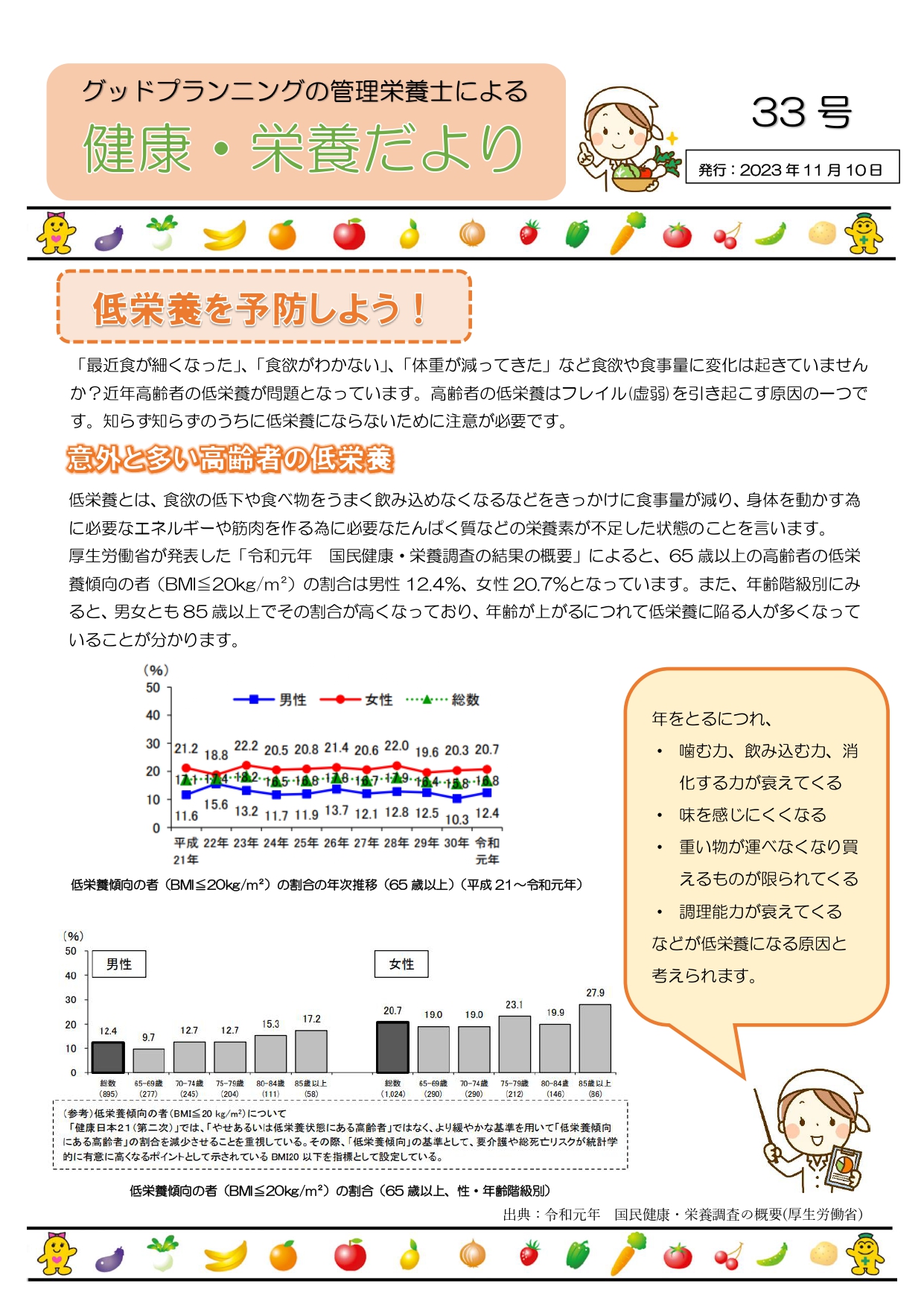

◎意外と多い高齢者の低栄養

- 〇低栄養とは

- ‥食欲の低下や食べ物をうまく飲み込めなくなるなどをきっかけに食事量が減り、身体を動かすために必要なエネルギーや筋肉を作るために必要なたんぱく質などの栄養素が不足した状態

- 厚生労働省が発表した「令和元年 国民健康・栄養調査の結果の概要」によると、65歳以上の高齢者の低栄養傾向の者(BMI≦20kg/m²)の割合は男性12.4%、女性20.7%となっています。また、年齢階級別にみると、男女とも85歳以上でその割合が高くなっており、年齢が上がるにつれて低栄養に陥る人が多くなっています。

- 〇低栄養になる原因

- ・噛む力、飲み込む力、消化する力が衰えてくる

- ・味を感じにくくなる

- ・重い物が運べなくなり、買えるものが限られてくる

- ・調理能力が衰えてくる 等

◎低栄養を予防するための食事

- 〇3食しっかり食べましょう!

- 主食(ご飯、パン、麺類)、主菜(肉、魚、大豆類)、副菜(野菜、海藻、きのこ類)を組み合わせたバランスの良い食事を心がけましょう。様々な食材を摂ることで必要な栄養素をまんべんなく摂取することができます。

- 〇たんぱく質を摂りましょう!

- 魚、肉、大豆製品、卵、牛乳などの良質なたんぱく質が不足しないように注意しましょう。

- ・おやつにプリンやヨーグルトなどたんぱく質の多い食品を取り入れる

- ・お浸しなどにしらすやツナなどを組み合わせる

- ・日持ちしやすい、ツナなどや魚の缶詰などを常備しておく

- →いつでもすぐに不足なく摂ることができます

- 【注意】ちくわや平天などの練り物でもたんぱく質を摂取することができますが、塩分の多い食品ですので、味付けを薄くするなどして、塩分の摂り過ぎにならないように気を付けましょう。

- ※たんぱく質の摂り方に制限のある方は医師に相談しましょう

◎食欲がわかないときの食事

- 〇おかずを先に食べましょう!

- おかずを優先して食べることで、不足しやすいたんぱく質やビタミン、ミネラル、食物繊維といった様々な栄養を摂ることができます。

- 〇食欲がわく工夫をしましょう!

- 香辛料や出汁などを使って香りよく仕上げたり、食感の違う食材を取り入れたり、旬の食材を使ってみたりするなど食欲がわく工夫をしてみましょう。

- 〇食事を数回に分けてみましょう!

- 少量の食事を数回に分けて食べるのも良いでしょう。ゆっくり、よく噛んで食べると唾液がたくさん出て消化を助けます。ゆっくり味わって食べましょう。

- 〇誰かと一緒に食べましょう!

- 家族や友人と楽しく食事を摂ることは食欲の増進につながります。また、誰かと会話を楽しみながら、食事をすることはフレイルの予防にもなります。

- 〇体調の悪い時は無理せずに…

- 体調の悪い時には無理をせず、食べられるものを食べるようにし、水分補給を心がけましょう。

- 〇栄養補助食品を利用してみましょう!

- 栄養補助食品は少量でエネルギーやたんぱく質などの栄養素を摂取することができます。身近に販売されていますが、種類が豊富なので、医師や栄養士に相談してみましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ◎健康・栄養だよりbuck number◎

- 第1・2号 免疫力を高めよう

- 第3号 夏の暑さから体を守ろう

- 第4号 目の疲れ対策

- 第5号 食後血糖値を抑えよう

- 第6号 寒い冬を乗り切ろう

- 第7号 質の良い睡眠をとりましょう

- 第8号 食物繊維をたくさん摂ろう

- 第9号 熱中症を予防しよう

- 第10号 便秘を予防しよう

- 第11号 体をたくさん動かそう

- 第12号 冷えを予防・改善しよう

- 第13号 油を上手に使おう

- 第14号 ファイトケミカルについて

- 第15号 薬膳の考え方を普段に

- 第16号 食事でフレイルを予防しよう

- 第17号 食中毒を予防しよう

- 第18号 人工甘味料の上手な使い方

- 第19号 ビタミンについて

- 第20号 貧血を予防しよう

- 第21号 食品表示の見方を知ろう

- 第22号 糖尿病の方の間食について

- 第23号 カリウムについて

- 第24号 下痢の時の食事

- 第25号 高尿酸血症

- 第26号 花粉症対策

- 第27号 骨粗鬆症を予防しよう

- 第28号 水分補給と飲み物について考えよう

- 第29号 果物を適度に食べましょう

- 第30号 無理のない健康的なダイエットとは?

- 第31号 疲れた目を癒そう

- 第32号 介護食について知ろう

2023.11.17

【健康栄養だより】介護食について知ろう

こんにちは!☺

グッドプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。病気の食事についてや季節に合った食事、話題の食事について等様々なテーマを取り入れています!グッドプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗のスタッフにお声がけください!

~健康栄養だより 第32号「介護食について知ろう」~

- 「介護食」とは、介護を必要とする高齢者が食べやすいように食材や調理法を工夫した食事のことです。加齢によって嚙む力や飲み込む力が衰えてしまうと、これまで通りの食事をとることが難しくなってしまいます。十分なエネルギーと栄養をバランスよく補給するためにも食事に工夫が必要になってきます。

◎食べる機能が低下する原因

- 原因:身体的要因、精神的要因、社会的要因など

- 近年、嚥下障害による高齢者の誤嚥性肺炎や胃食道逆流性が多く発生しています。そこで、「食べる機能が低下してきた」と感じたら、十分な栄養量と食形態を考え、栄養管理をする必要があります。

◎誤嚥しやすい食品および形態

- ・硬くて食べにくいもの(肉、りんご、干物など)

- ・水分状のもの(水、お茶、味噌汁など)

- ・食品内の水分量が少ないもの(食パン、餅、凍り豆腐など)

- ・繊維が多いもの(アスパラガス、こんにゃく、たけのこなど)

- ・口腔内に付着しやすいもの(わかめ、のりなど)

- ・酸味が強く、むせやすいもの(酢の物、梅干し、柑橘類など)

- ・口腔内でバラつきやすいもの(ひき肉、練り製品、ごま、ナッツなど)

◎嚥下しやすい食品および形態

- ・性状が均一

- ・適度な粘度があり、ばらばらになりにくい

- ・口腔を通過するときに変形しやすく付着しにくい

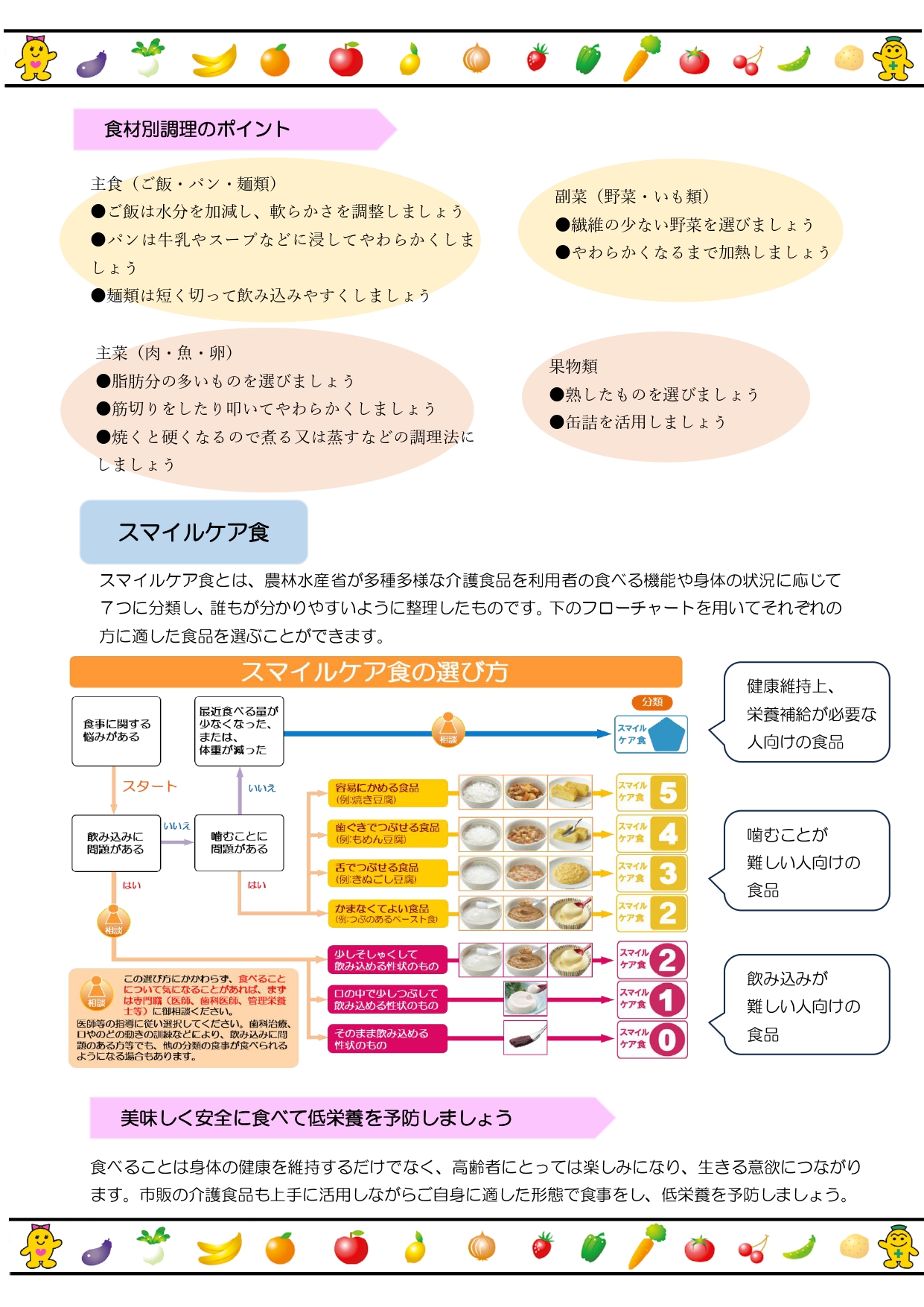

◎食材別調理のポイント

- 〇主食(ご飯・パン・穀類)

- ・ご飯は水分を加減し、軟らかさを調節

- ・パンは牛乳やスープなどに浸してやわらかくする

- ・麺類は短く切って飲み込みやすくする

- 〇主菜(肉・魚・卵)

- ・脂肪分が多いものを選ぶ

- ・筋切りをしたり叩いてやわらかくする

- ・煮る又は蒸すなどの調理法に

- 〇副菜(野菜・いも類)

- ・繊維の少ない野菜を選ぶ

- ・やわらかくなるまで加熱する

- 〇果物類

- ・熟したものを選ぶ

- ・缶詰を活用する

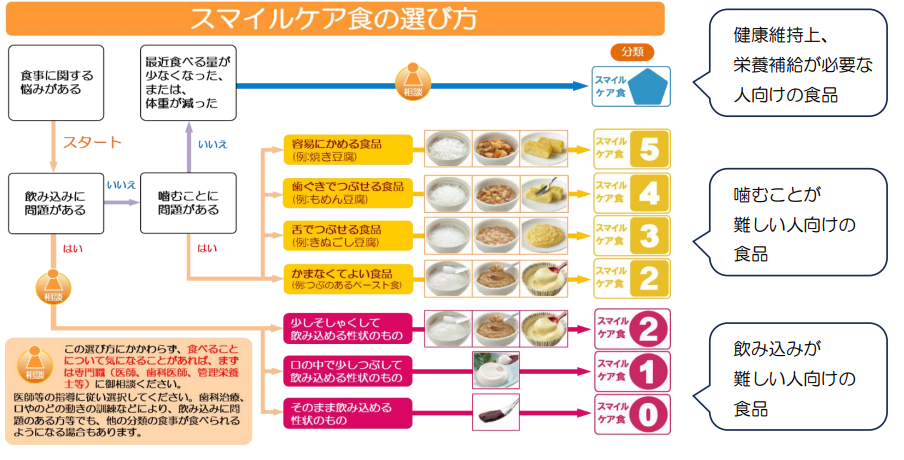

◎スマイルケア食

スマイルケア食とは、農林水産省が多種多様な介護食品を利用者の食べる機能や身体の状況に応じて7つに分類し、誰もがわかりやすいように整理したものです。このフローチャートを用いてそれぞれの適した食品を選ぶことができます。

◎美味しく安全に食べて低栄養を予防しましょう

食べる事は身体の健康を維持するだけでなく、高齢者にとっては楽しみになり、生きる意欲につながります。市販の介護食品も上手に活用しながらご自身に適した形態で食事をし、低栄養を予防しましょう!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ◎健康・栄養だよりbuck number◎

- 第1・2号 免疫力を高めよう

- 第3号 夏の暑さから体を守ろう

- 第4号 目の疲れ対策

- 第5号 食後血糖値を抑えよう

- 第6号 寒い冬を乗り切ろう

- 第7号 質の良い睡眠をとりましょう

- 第8号 食物繊維をたくさん摂ろう

- 第9号 熱中症を予防しよう

- 第10号 便秘を予防しよう

- 第11号 体をたくさん動かそう

- 第12号 冷えを予防・改善しよう

- 第13号 油を上手に使おう

- 第14号 ファイトケミカルについて

- 第15号 薬膳の考え方を普段に

- 第16号 食事でフレイルを予防しよう

- 第17号 食中毒を予防しよう

- 第18号 人工甘味料の上手な使い方

- 第19号 ビタミンについて

- 第20号 貧血を予防しよう

- 第21号 食品表示の見方を知ろう

- 第22号 糖尿病の方の間食について

- 第23号 カリウムについて

- 第24号 下痢の時の食事

- 第25号 高尿酸血症

- 第26号 花粉症対策

- 第27号 骨粗鬆症を予防しよう

- 第28号 水分補給と飲み物について考えよう

- 第29号 果物を適度に食べましょう

- 第30号 無理のない健康的なダイエットとは?

- 第31号 疲れた目を癒そう

2023.09.26

【健康栄養だより】疲れた目を癒そう!

こんにちは!☺

グッドプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。病気の食事についてや季節に合った食事、話題の食事について等様々なテーマを取り入れています!グッドプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗のスタッフにお声がけください!

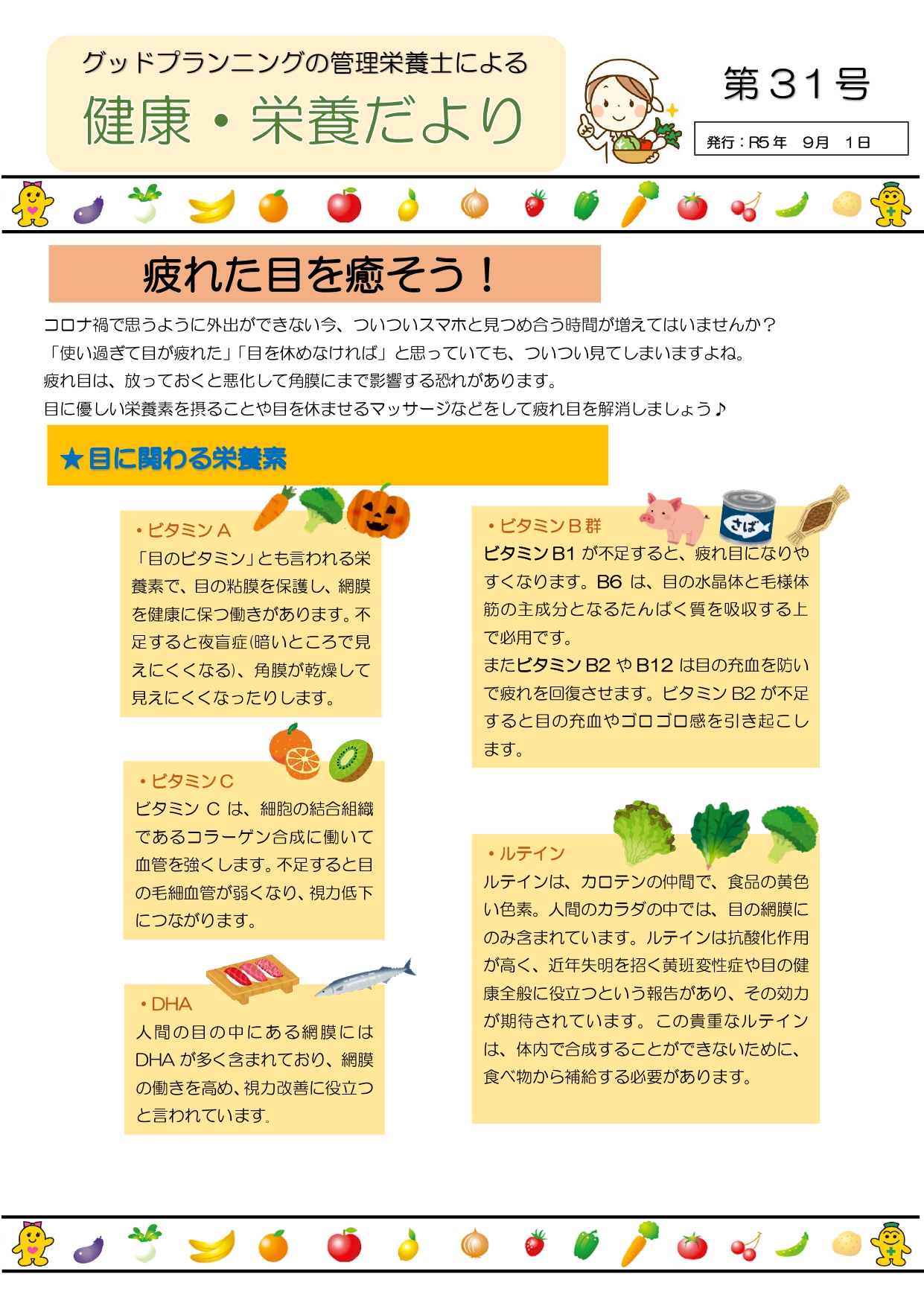

~健康栄養だより 第31号「疲れた目を癒そう!」~

- コロナ禍で思うように外出ができない今、ついついスマホと見つめ合う時間が増えてはいませんか?「使い過ぎて目が疲れた」「目を休めなければ」と思っていても、ついつい見てしまいますよね。

- 疲れ目は放っておくと、悪化して角膜にまで影響する恐れがありますので、目に優しい栄養素を摂ることや目を休ませるマッサージなどをして疲れ目を解消しましょう!

◎目に関わる栄養素

- 〇ビタミンA

- ・目の粘膜を保護し、網膜を健康に保つ働きがある

- ・不足すると‥夜盲症という暗いところで見えにくくなったり、角膜が乾燥して見えにくくなったりする

- ・多く含む食品:にんじん、ほうれん草、小松菜、モロヘイヤ等

- 〇ビタミンC

- ・細胞の結合組織であるコラーゲン合成に働いて血管を強くする

- ・不足すると‥目の毛細血管が弱くなり、視力低下につながる

- ・多く含む食品:パプリカ、ピーマン、ブロッコリー、じゃがいも、キウイ等

- 〇DHA

- ・網膜にはDHAが多く含まれる

- ・網膜の働きを高め、視力改善に役立つ

- ・多く含む食品:まぐろ、さんま 等

- 〇ビタミンB群

- ・ビタミンB1

- 不足すると‥疲れ目になりやすくなる

- 多く含む食品:豚肉、玄米、そば、豆等

- ・ビタミンB6

- 目の水晶体と毛様体筋の主成分となるたんぱく質を吸収するうえで必要

- ・ビタミンB2、B12

- 目の充血を防いで、疲れ目を回復させる。

- ビタミンB2が不足すると‥目の充血やゴロゴロ感を引き起こす

- ビタミンB2を多く含む食品:レバー(豚、牛)、納豆、牛乳等

- ビタミンB12を多く含む食品:しじみ、あさり、さんま等

- 〇ルテイン

- ・ルテインはカロテンの仲間で食品の黄色い色素。人間の体の中では目の網膜のみに含まれる。

- ・抗酸化作用が高く、失明を招く黄斑変形症や目の健康全般に役立つとの報告もある

- ・体内で合成することができなうために、食べ物から補給する必要がある

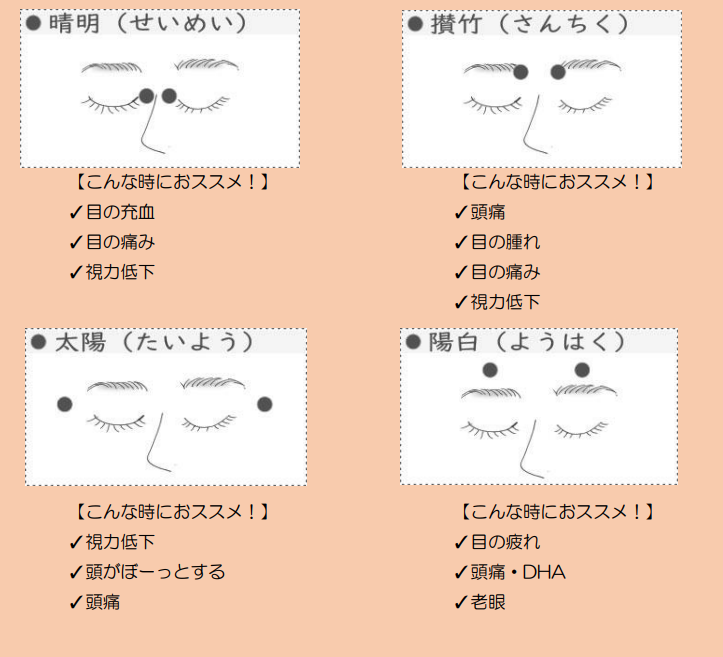

◎マッサージ

- 目の周りは皮膚が薄いため、強すぎる刺激によって内出血が起きる場合もあるので注意が必要です。

- ★ポイント★

- ✓ ツボ押しの強さは「気持ちいい」と感じる程度に

- ✓ 眼球は押さない

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ◎健康・栄養だよりbuck number◎

- 第1・2号 免疫力を高めよう

- 第3号 夏の暑さから体を守ろう

- 第4号 目の疲れ対策

- 第5号 食後血糖値を抑えよう

- 第6号 寒い冬を乗り切ろう

- 第7号 質の良い睡眠をとりましょう

- 第8号 食物繊維をたくさん摂ろう

- 第9号 熱中症を予防しよう

- 第10号 便秘を予防しよう

- 第11号 体をたくさん動かそう

- 第12号 冷えを予防・改善しよう

- 第13号 油を上手に使おう

- 第14号 ファイトケミカルについて

- 第15号 薬膳の考え方を普段に

- 第16号 食事でフレイルを予防しよう

- 第17号 食中毒を予防しよう

- 第18号 人工甘味料の上手な使い方

- 第19号 ビタミンについて

- 第20号 貧血を予防しよう

- 第21号 食品表示の見方を知ろう

- 第22号 糖尿病の方の間食について

- 第23号 カリウムについて

- 第24号 下痢の時の食事

- 第25号 高尿酸血症

- 第26号 花粉症対策

- 第27号 骨粗鬆症を予防しよう

- 第28号 水分補給と飲み物について考えよう

- 第29号 果物を適度に食べましょう

- 第30号 無理のない健康的なダイエットとは?

2023.09.26

【健康栄養だより】無理のない健康的ダイエットとは?

こんにちは!☺

グッドプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。病気の食事についてや季節に合った食事、話題の食事について等様々なテーマを取り入れています!グッドプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗のスタッフにお声がけください!

~健康栄養だより 第30号「無理のない健康的なダイエットとは?」~

- 無理なダイエットは体に負担がかかる上に継続が難しいので、継続して行えるよう、無理のない健康的なダイエットについてご紹介します。

◎肥満について考えてみよう

- まずはあなたの体格が適正かBMIで調べてみましょう!

- BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

- 18.5未満‥やせ

- 18.5以上25未満‥標準

- 25以上‥肥満

- BMI22が最も病気になりにくい適正な値と言われています。

◎内臓脂肪型肥満は生活習慣病になりやすい

- 〇内臓脂肪型肥満

- ・男性に多い

- ・脂肪が内臓に蓄積し、お腹の周りにたまりやすい肥満

- ・りんご型肥満ともいう

- ・生活習慣病を引き起こしやすい

- 〇皮下脂肪型肥満

- ・女性に多い

- ・下半身に脂肪がつきやすい肥満

- ・洋ナシ型肥満ともいう

- ・内脂肪型肥満に比べ、脂肪が落ちにくい

◎見た目で判断するのは危険!やせすぎにも注意!

- 肥満が増えている一方で、若い女性では「やせ」傾向も問題になっています。ダイエットブームなどの影響もあるようですが、やせすぎると免疫力が低下します。また、低体温やホルモンバランスの崩れから、女性では無月経になることもあります。

- 体脂肪にも大切な働きがあり、適度な体脂肪は生きていく上で欠かせないものですので、必要以上のダイエットは健康を害する危険性があります。

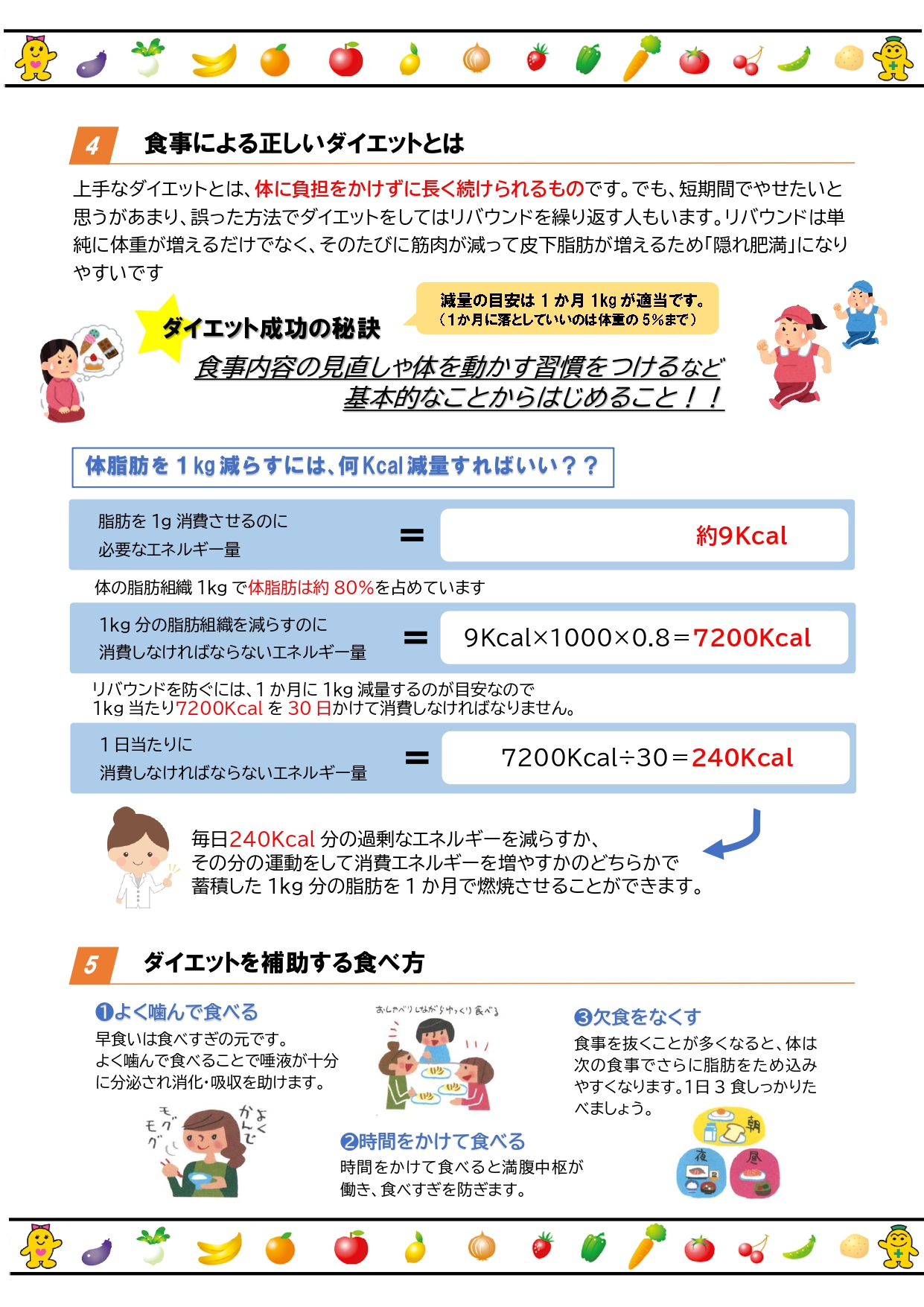

◎食事による正しいダイエットとは

- 上手なダイエットとは、体に負担をかけずに長く続けられるものです。短期間で痩せたいと思うあまり、誤ったダイエット法でリバウンドを繰り返す人もいます。リバウンドは単純に体重が増えるだけでなく、そのたびに筋肉が減って皮下脂肪が増える為、「隠れ肥満」になりやすいです。

- 〇ダイエット成功の秘訣

- 食事内容の見直しや体を動かす習慣をつける等、基本的なことから始めましょう!

- 〇減量の目安‥1か月1kgが適当(1か月に体重の5%まで)

- ・脂肪1g消費させるのに必要なエネルギー量=約9kcal

- 体の脂肪組織1kgで体脂肪は約80%占めています

- ➡脂肪組織1kg減らすのに消費しなければならないエネルギー量=9kcal×1000×0.8=7200kcal

- リバウンドを防ぐには1か月に1kg減量するのが目安なので、1kg当たり7200kcalを30日かけて消費なければなりません。

- ➡1日当たりに消費しなければならないエネルギー量=7200kcal÷30=240kcal

- ★毎日240kcal分の過剰なエネルギーを減らすか、その分運動して消費エネルギーを増やすかのどちらかで蓄積した1kg分の脂肪を1か月で燃焼させることができます。

◎ダイエットを補助する食べ方

- 〇よく噛んで食べる

- 早食いは食べ過ぎの元です。よく噛んで食べることで、唾液が十分に分泌され、消化・吸収を助けます。

- 〇時間をかけて食べる

- 時間をかけて食べると満腹中枢が働き、食べ過ぎを防ぎます。

- 〇欠食をなくす

- 食事を抜くことが多くなると、体は次の食事でさらに脂肪をため込みやすくなります。1日3食しっかり食べましょう!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ◎健康・栄養だよりbuck number◎

- 第1・2号 免疫力を高めよう

- 第3号 夏の暑さから体を守ろう

- 第4号 目の疲れ対策

- 第5号 食後血糖値を抑えよう

- 第6号 寒い冬を乗り切ろう

- 第7号 質の良い睡眠をとりましょう

- 第8号 食物繊維をたくさん摂ろう

- 第9号 熱中症を予防しよう

- 第10号 便秘を予防しよう

- 第11号 体をたくさん動かそう

- 第12号 冷えを予防・改善しよう

- 第13号 油を上手に使おう

- 第14号 ファイトケミカルについて

- 第15号 薬膳の考え方を普段に

- 第16号 食事でフレイルを予防しよう

- 第17号 食中毒を予防しよう

- 第18号 人工甘味料の上手な使い方

- 第19号 ビタミンについて

- 第20号 貧血を予防しよう

- 第21号 食品表示の見方を知ろう

- 第22号 糖尿病の方の間食について

- 第23号 カリウムについて

- 第24号 下痢の時の食事

- 第25号 高尿酸血症

- 第26号 花粉症対策

- 第27号 骨粗鬆症を予防しよう

- 第28号 水分補給と飲み物について考えよう

- 第29号 果物を適度に食べましょう

2023.09.26

【健康栄養だより】果物を適度に食べましょう!

こんにちは!☺

グッドプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。病気の食事についてや季節に合った食事、話題の食事について等様々なテーマを取り入れています!グッドプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗のスタッフにお声がけください!

~健康栄養だより 第29号「果物を適度に食べましょう!」~

- 今年発表された健康日本21(第三次)の目標の1つに果物の摂取量の改善が掲げられました。果物には、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれています。普段よく口にする果物の量を知り、適量を食べましょう!

- ※2型糖尿病や腎機能の低下などで食事に注意が必要な方は、これに当てはまらないので、医師の指示のもと、個別に管理が必要です。

◎果物の目標量

- 令和元年度の20歳以上の1日の摂取平均値:99g

- ➡令和14年度の目標値:200g

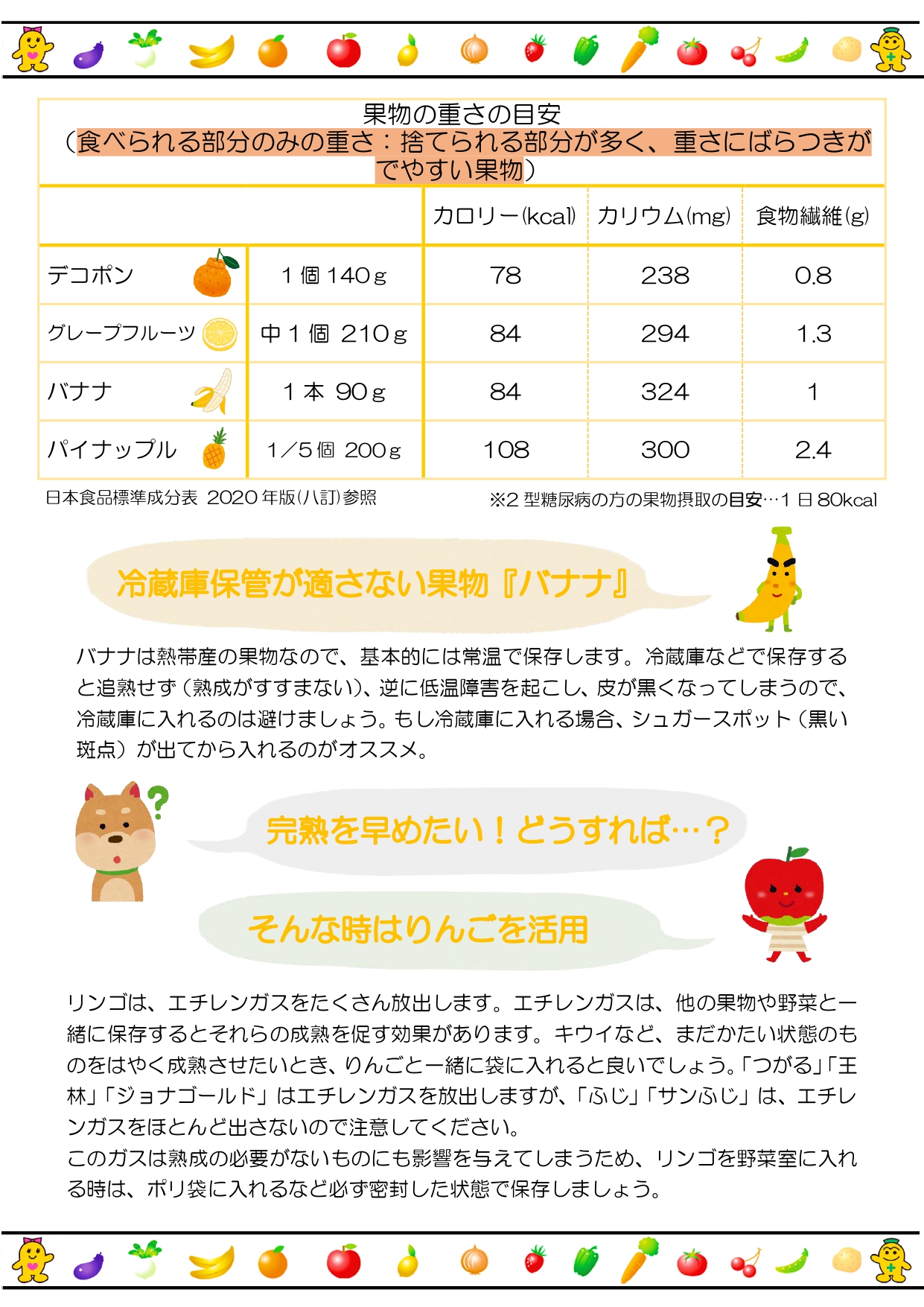

◎果物の重さと栄養素

- ・ぶどう(巨峰)1房:300g 174kcal、カリウム390mg、食物繊維1.5g

- ・りんご1個:200g 106kcal、カリウム240mg、食物繊維2.8g

- ・あまがき1個:200g 126kcal、カリウム340mg、食物繊維3.2g

- ・白桃1個:200g 76kcal、カリウム360mg、食物繊維2.6mg

- ・みかん1個:100g 49kcal、カリウム150mg、食物繊維1g

- ・グリーンキウイ1個:100g 51kcal、カリウム300mg、食物繊維2.6g

- ・さくらんぼ(国産)1粒:7g 4kcal、カリウム15mg、食物繊維0.1g

- ・バナナ1本:90g 84kcal、カリウム324mg、食物繊維1g

- ※目安量は食べられる部分のみの重さです。捨てられる部分もあるため、重さにはばらつきがあります。

◎冷蔵庫保管が適さない果物『バナナ』

- 〇バナナの保管方法

- バナナは熱帯産なので、基本的には常温で冷やします。冷蔵庫などで保存すると熟成がすすまず、逆に低温障害を起こし、皮が黒くなってしまうので、冷蔵庫に入れるのは避けましょう。もし、冷蔵庫に入れる場合、シュガースポット(黒い斑点)が出てから入れるのがおすすめです。

- 〇バナナの完熟を早める方法

- リンゴを活用しましょう🍎

- →リンゴはエチレンガスをたくさん放出します。エチレンガスは他の果物や野菜と一緒に保存すると成熟を促す効果があります。キウイ等、まだかたい状態の物もリンゴと一緒に袋に入れると早く成熟します◎

- ★注意★

- ・「つがる」「王林」「ジョナゴールド」→エチレンガスを放出するので、成熟早める

- 「ふじ」「サンふじ」→エチレンガスをほとんど出さないので、成熟を早めにくい

- ・このガスは熟成の必要がない物にも影響を与える為、野菜室に入れる時は、ポリ袋に入れるなど必ず密封した状態で保存しましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ◎健康・栄養だよりbuck number◎

- 第1・2号 免疫力を高めよう

- 第3号 夏の暑さから体を守ろう

- 第4号 目の疲れ対策

- 第5号 食後血糖値を抑えよう

- 第6号 寒い冬を乗り切ろう

- 第7号 質の良い睡眠をとりましょう

- 第8号 食物繊維をたくさん摂ろう

- 第9号 熱中症を予防しよう

- 第10号 便秘を予防しよう

- 第11号 体をたくさん動かそう

- 第12号 冷えを予防・改善しよう

- 第13号 油を上手に使おう

- 第14号 ファイトケミカルについて

- 第15号 薬膳の考え方を普段に

- 第16号 食事でフレイルを予防しよう

- 第17号 食中毒を予防しよう

- 第18号 人工甘味料の上手な使い方

- 第19号 ビタミンについて

- 第20号 貧血を予防しよう

- 第21号 食品表示の見方を知ろう

- 第22号 糖尿病の方の間食について

- 第23号 カリウムについて

- 第24号 下痢の時の食事

- 第25号 高尿酸血症

- 第26号 花粉症対策

- 第27号 骨粗鬆症を予防しよう

- 第28号 水分補給と飲み物について考えよう

2023.09.22

【健康栄養だより】水分補給と飲み物について考えよう

こんにちは!☺

グッドプランニングの調剤薬局では、毎月、管理栄養士が作成する健康・栄養だよりを発行しています。病気の食事についてや季節に合った食事、話題の食事について等様々なテーマを取り入れています!グッドプランニングの調剤薬局全店で受け取れるようになっておりますので、お近くの店舗のスタッフにお声がけください!

~健康栄養だより 第28号「水分補給と飲み物について考えよう」~

- 人間(成人)のからだの約60%は水分です。人間は1日に2.5Lの水が必要です。飲み水からは1.2L必要です。

◎年代別の特徴

- ・小児‥水分量70~80%

- →体内の水分量が多く、バランスが崩れやすいので、脱水に注意が必要

- ・高齢者‥水分量50%

- →口渇感を感じにくい。水分不足になりやすい。

- ➡こまめな水分補給が重要

◎こまめな水分補給を☕

- ・一度に飲める量でこまめに少しずつ水分補給をしましょう!

- ・コップ1/4杯、コップ1/2杯など自分に合った量をこまめに摂ることが大切です◎

◎アルコールの摂り方🍺

- 〇節度のある適度な飲酒:1日平均純アルコールで約20g程度

- ※女性、高齢者はより少量の飲酒量が推奨されています。

- ・純アルコール20gの目安

- ビール(5%):500mL チューハイ(7%):350mL ワイン(12%):200mL 日本酒(15%):180mL 焼酎(25%):100mL ウイスキー(43%):60mL

- 〇アルコール飲料を飲むときはアルコール度数が低いものから順番に飲むようにしましょう!

- アルコール濃度が高いお酒から飲むと、血中アルコール濃度が急激に上昇し、酔いやすくなり、胃腸や肝臓への負担にもなります。

- 〇お酒を飲んだ分より多くの水を摂取しましょう!

- アルコールには利尿作用があり、通常より尿の量を増やします。つまり、その分の体内の水分が多く出てしまうことになってしまいます。

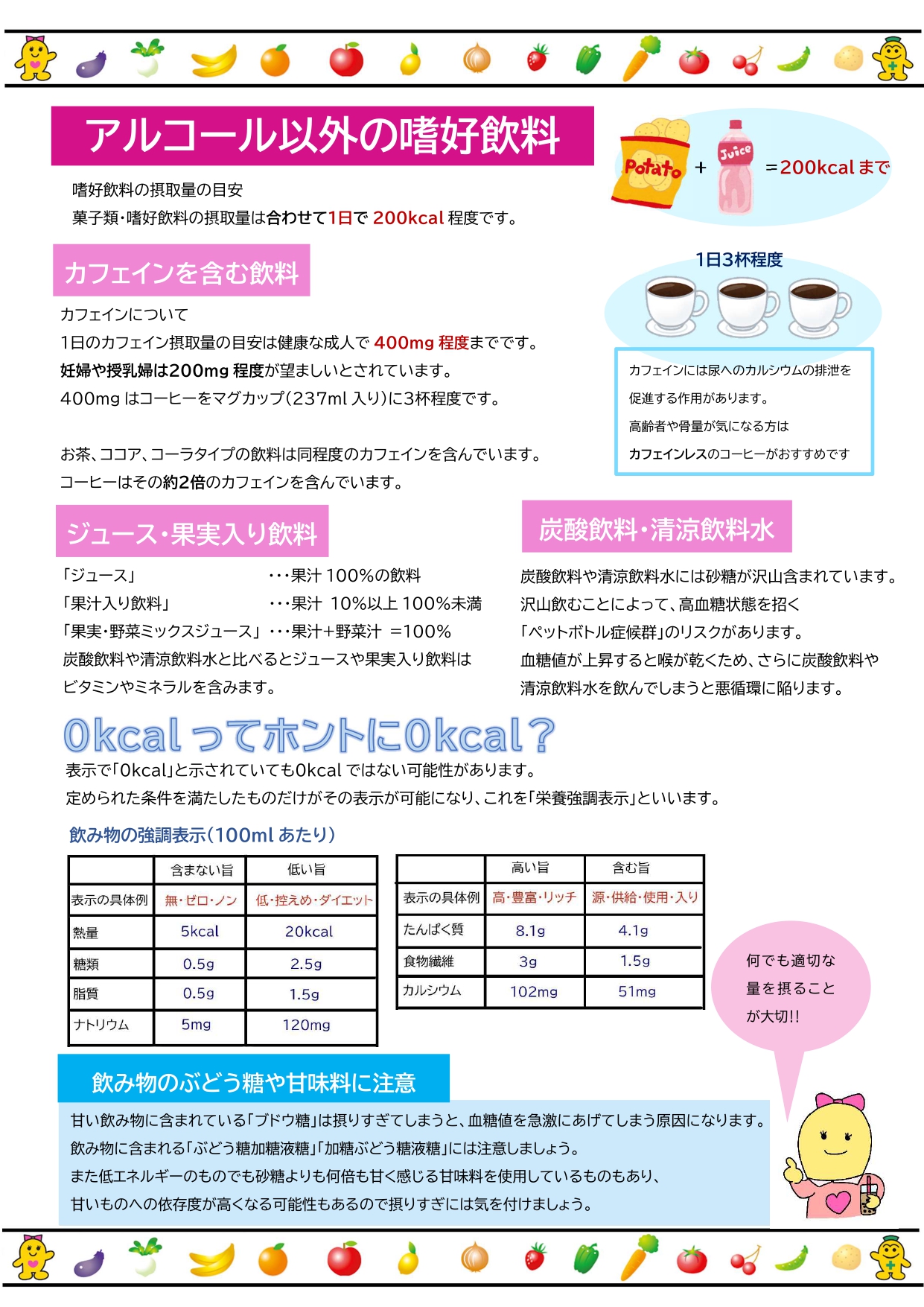

- ◎アルコール以外の嗜好飲料

- 〇嗜好飲料の摂取量の目安

- ‥菓子類・嗜好飲料の摂取量は合わせて1日200kcal程度

- 〇カフェインを含む飲料

- 摂取量の目安‥健康な成人:400mg程度まで、妊婦や授乳婦:200mg程度

- ※カフェイン400mg:コーヒーをマグカップ(240mL入り)3杯程度

- ※カフェインには尿へのカルシウムの排泄を促進する作用があります。高齢者や骨量が気になる方はカフェインレスのコーヒーがおすすめです。

- 〇ジュース・果物入り飲料

- 「ジュース」‥果汁100%飲料

- 「果汁入り飲料」‥果汁10%以上100%未満

- 「果実・野菜ミックスジュース」‥果汁+野菜汁=100%

- ※炭酸飲料や清涼飲料水と比べると、ジュースや果汁入り飲料はビタミンやミネラルを含みます。

- 〇炭酸飲料・清涼飲料水

- 炭酸飲料や清涼飲料水には砂糖がたくさん含まれています。たくさん飲むことで高血糖状態を招く「ペットボトル症候群」のリスクがあります。血糖値が上昇すると、のどが渇くため、更に炭酸飲料や清涼飲料水を飲んでしまうという悪循環に陥ります。0kcalでも0kcalではない可能性があるので、注意が必要です。

- ★飲み物のブドウ糖や甘味料に注意★

- 甘い飲み物に含まれる「ブドウ糖」を摂り過ぎてしまうと、血糖値を急激に上げてしまう原因になります。飲み物に含まれる「ブドウ糖果糖液糖」「果糖ブドウ糖液糖」には注意しましょう。

- また、低エネルギーのものでも砂糖よりも何倍も甘く感じる甘味料を使用しているものもあり、甘い物への依存度が高くなる可能性もあるので、摂り過ぎには気を付けましょう!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- ◎健康・栄養だよりbuck number◎

- 第1・2号 免疫力を高めよう

- 第3号 夏の暑さから体を守ろう

- 第4号 目の疲れ対策

- 第5号 食後血糖値を抑えよう

- 第6号 寒い冬を乗り切ろう

- 第7号 質の良い睡眠をとりましょう

- 第8号 食物繊維をたくさん摂ろう

- 第9号 熱中症を予防しよう

- 第10号 便秘を予防しよう

- 第11号 体をたくさん動かそう

- 第12号 冷えを予防・改善しよう

- 第13号 油を上手に使おう

- 第14号 ファイトケミカルについて

- 第15号 薬膳の考え方を普段に

- 第16号 食事でフレイルを予防しよう

- 第17号 食中毒を予防しよう

- 第18号 人工甘味料の上手な使い方

- 第19号 ビタミンについて

- 第20号 貧血を予防しよう

- 第21号 食品表示の見方を知ろう

- 第22号 糖尿病の方の間食について

- 第23号 カリウムについて

- 第24号 下痢の時の食事

- 第25号 高尿酸血症

- 第26号 花粉症対策

- 第27号 骨粗鬆症を予防しよう